書道ブログですが、今日は村上春樹さんの短編集新刊『一人称単数』のご紹介です。

村上ファン歴は10数年ですが、長編小説すべてと短編小説のほとんど、エッセイは半分くらい、翻訳も少し読んでいます。

「ハルキスト」や「村上原理主義者」ほどではないけれど、それなりに熱心な読者です。

8つの短編の読後感は、時にほろ苦く、時に不思議ながら明るい余韻を残し、また時に胸をしめつけるなど、多様です。

特に印象深かったのは、「石のまくらに」と「謝肉祭」。

「石のまくらに」の、短歌を詠む女の子と、「謝肉祭」の「F*」という不美人の女性の人物像には強く魅かれます。

村上さんの小説については書評も世の中にあふれていて、私が書いても屋上屋を架すことになります。

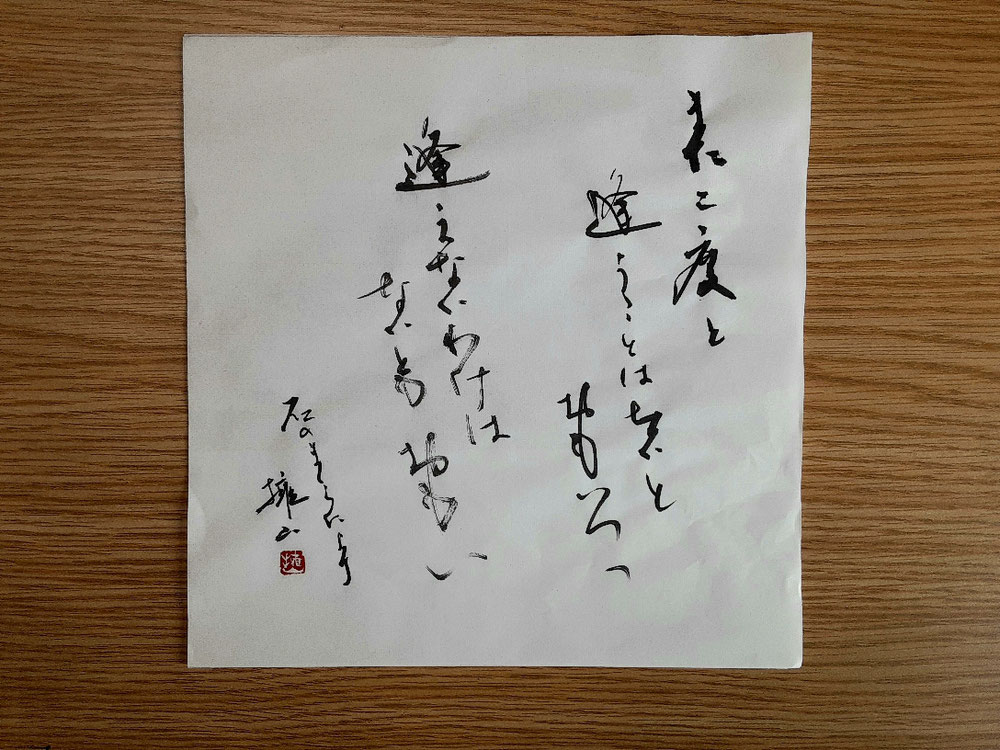

書家の切り口でこの作品を紹介しようと、「石のまくらに」の「ちほ」という女の子の短歌を書いてみました。

短歌には、実らぬ恋の苦しさと、死を予感させるイメージがあり、「五・七・五・七・七」の音数から大きく逸脱する歌もあり、得も言われぬ寂しさが表れています。

区の切れ目は、構成にもいかし、墨は少なく、小筆の筆先を使って書きました。

書体や構図もいろいろ試しましたが、行書に落ち着きました。

村上さんの作品は、基本的にドライで、情緒の「湿度」のようなものがある行草はなじまないと思っていましたが、作中のこの短歌も、やはり「やまとうた」なのだと思います。

「僕」は若い頃の一時、その女の子の寂しさを受け止めようとし、老いた今、後日送られてきた歌集から女の子を思い出し、その追憶に意味はあるのかと問います。

ここには村上氏の翻訳した『ムーア人』(ラッセル・バンクス)のラストに似た感触があるように思いました。

深く印象に残る一編です。

表紙のイラストの目を閉じて歩く女の子は、「ちほ」なのかな…。

※下は、この本の概要とざっとした個人的感想です。ご参考までに

村上さんのデビュー作『風の歌を聴け』からの3部作は一人称形式です。

のちに、より複雑な物語を書くため三人称にスイッチしたそうです。

今回の短編集はタイトル通り「私」や「僕」の一人称で、その意味では初期作品を彷彿させるものがありますが、いずれも「記憶」や「老い」が中心的なテーマです。

記憶、追憶、過去の記憶の去来の意味が問われ続け、それを小説として扱うために一人称に回帰したとも思えます。

また、村上氏の来歴を知っている読者からすると、私小説的に見えるほど著者本人と重なる設定の語り手が多く、特に「ヤクルトスワローズ詩集」は「私=村上春樹」とはっきり言及されており、外見的にはエッセイです。

著者と「私」や「僕」との距離感に迷う(ファンであればなおさら)というのが、一つの仕掛けになっているようです。

上にも書きましたが、読後感や作品の手触りは多様です。

特に泣けませんが(泣いてもいいですが)、言葉と物語によって人生の機微に触れたい方には、おすすめです。